それは東京都は大田区、大岡山駅からほど近いところにあります。駅を出て右手に進むと、昔ながらの商店街へとつながる。

東京とは思えないのどかな商店街をてくてく歩くこと5分。

「大衆酒場やかん」 が出迎えてくれる。

これぞ、ザ・大衆酒場の雰囲気である。

やかん柄の暖簾

やかん柄のちょうちん

ぶら下がったやかん。

いいじゃないか。

大衆酒場やかん

大衆酒場やかん

店内に入るとすぐ目の前に、木桶の中で氷に浸かったやかんが出迎えてくれます。左下のは、たけぴのマイやかんバッグね。

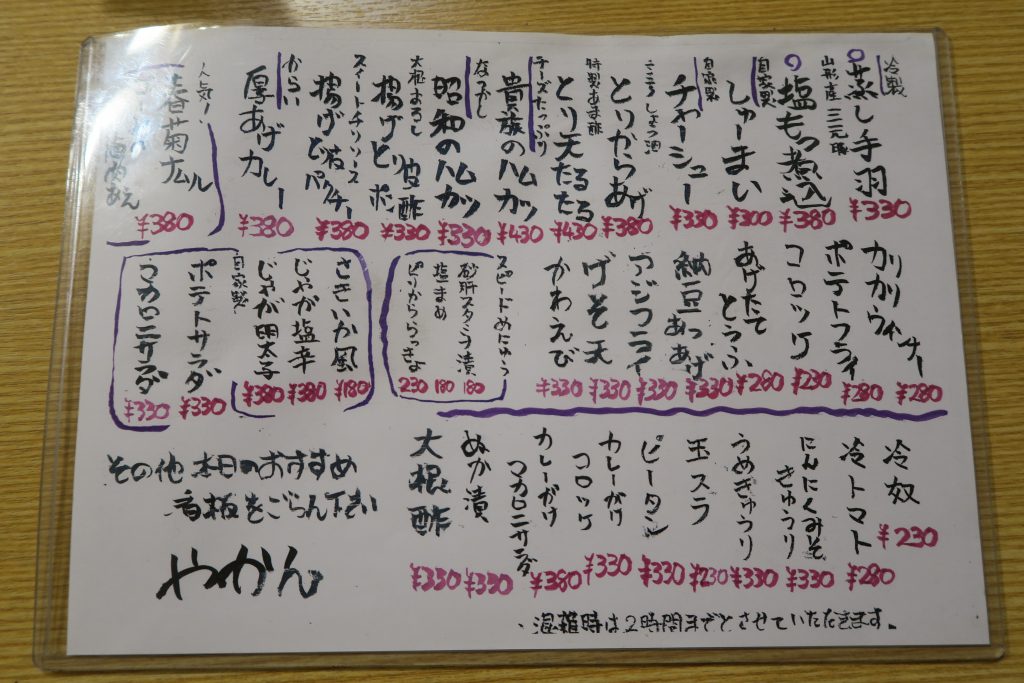

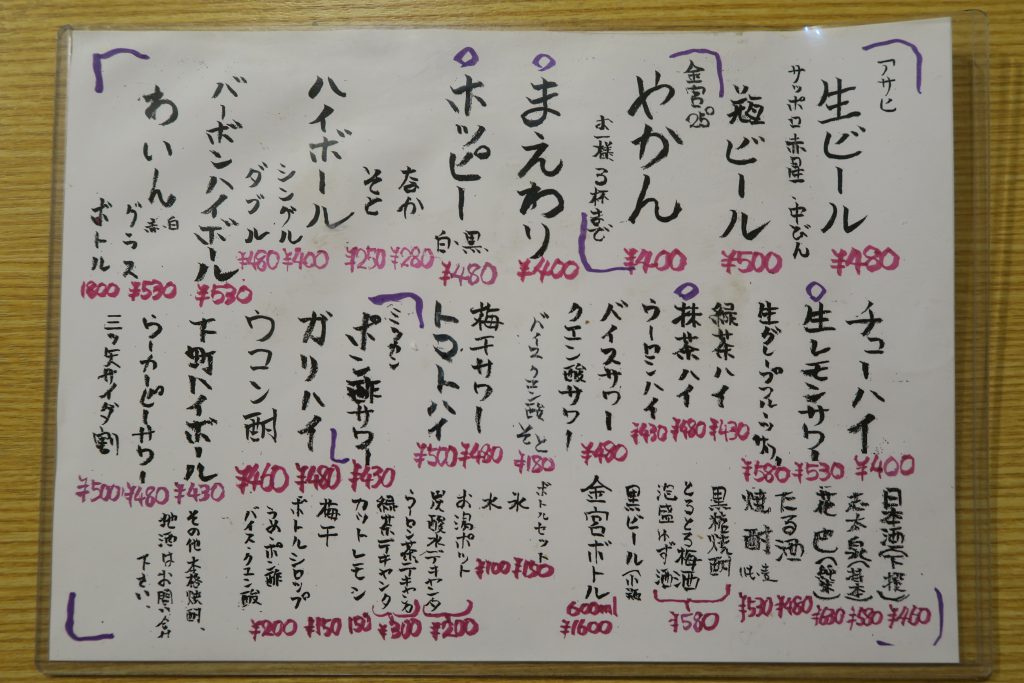

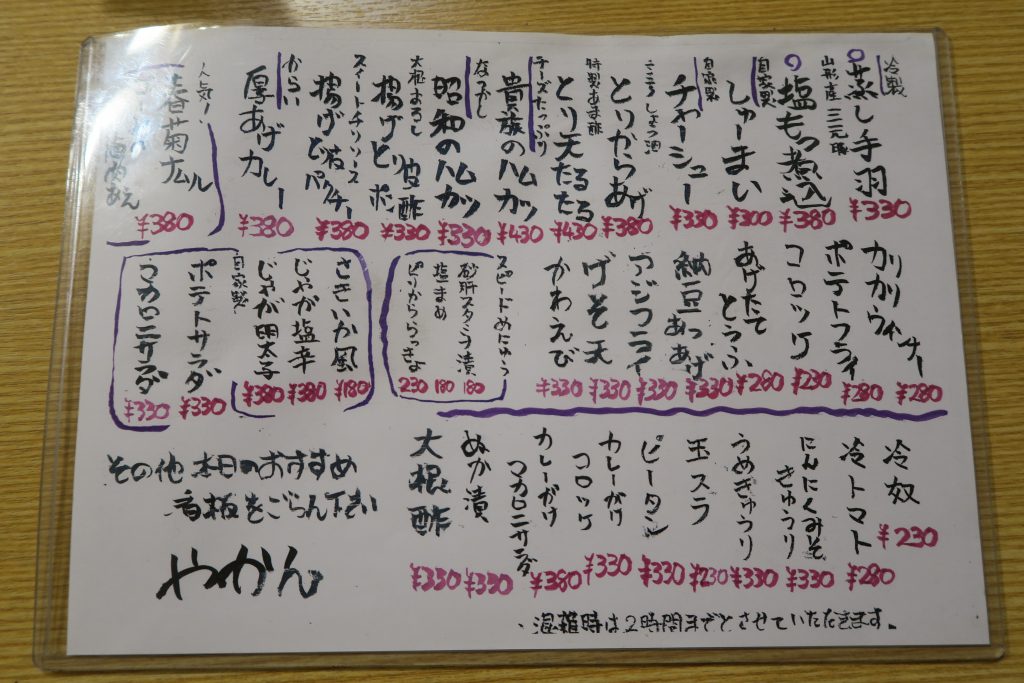

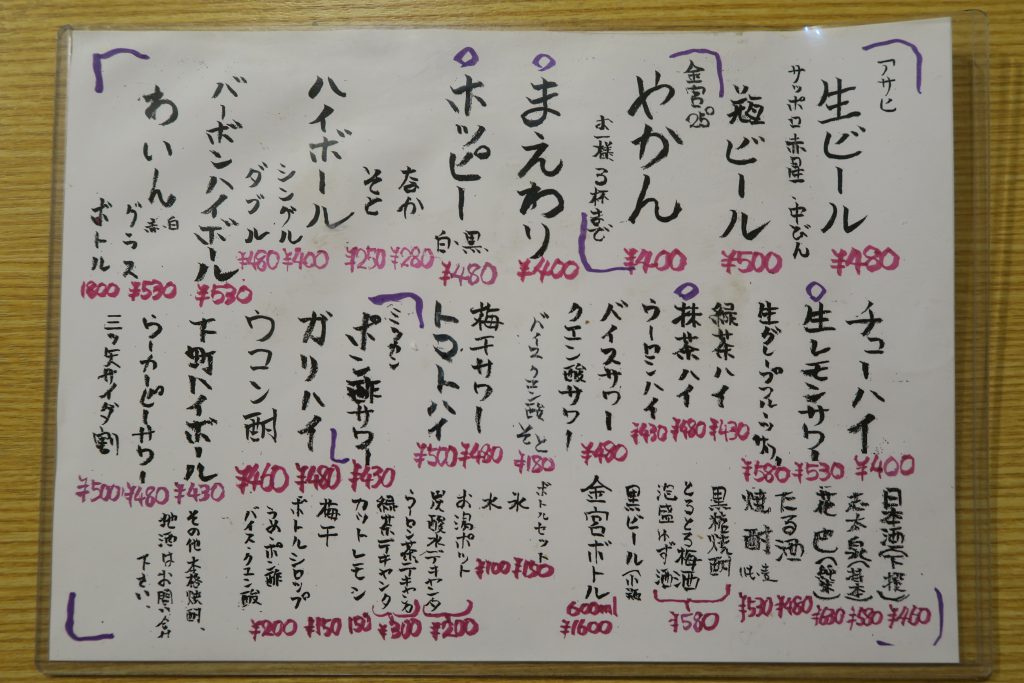

メニューを見ると・・・

さすが、大衆酒場!なんとも安い。 リーズナブルなおつまみの数々です。ドリンクで 「やかん」を頼むと、やかんでキンミヤを注いでもらえます。25度ストレートだから飲みすぎに注意ね。個人的には、ポン酢サワーとガリハイがおすすめです。ここに来ると楽しすぎて時間が経つのが速い。いつも笑いの絶えない時を刻んでいる。

貴族のハムかつ これは絶品!

貴族のハムかつ これは絶品!

うめきゅうり

うめきゅうり

じゃが塩辛

じゃが塩辛

アボガリ(アボガドにガリを添えて)

アボガリ(アボガドにガリを添えて)

チーズカリカリ

チーズカリカリ

さきいか風?? 食べてびっくり驚きの・・・

さきいか風?? 食べてびっくり驚きの・・・

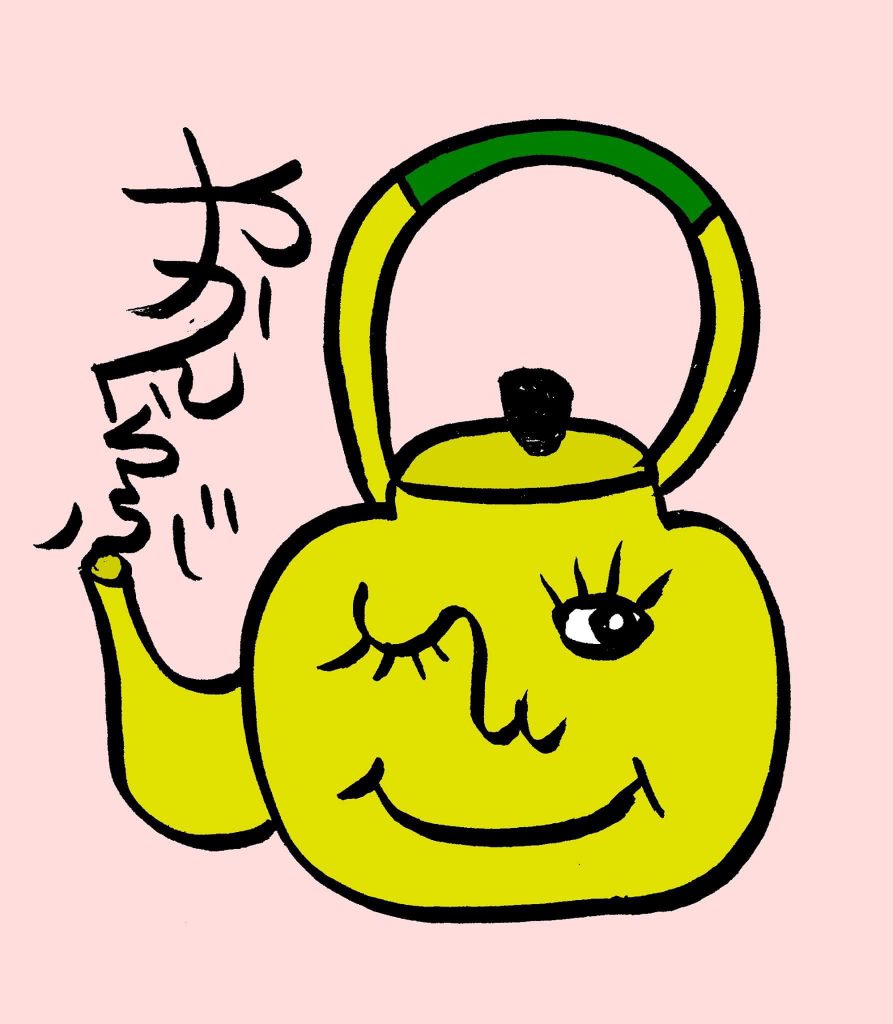

ちなみに 「大衆酒場やかん」の由来を聞いてみました。何でもオーナーのご主人がラガーマンで、ずっとラグビーをやってきたそうです。ラグビーといえば、タックルなどぶつかり合いの激しい競技。よくよく気絶してしまうこともあります。そんな時に役立つのが「やかん」なのです。1990年代までは日本のラグビーの試合には、大きな黄金色のやかんがつきものでした。倒れた選手にやかんから水をかけると、選手はすっと立ち上がりまたプレーに戻っていくのです。まさに魔法の水でした。そんなこんなで、「大衆酒場やかん」なのですね。

あっ、肝心のお酒の写真がなかったね。

次回に撮ってきます! 続く